李祎:直播场景下音乐版权相关问题探析

2023-03-02 14434

本文授权转载自知识产权那点事儿,原作署名李婕茜

一、问题的提出

直播行业经过十余年的发展,已经进入到3.0时代,行业格局趋于稳定。数据显示2021年我国网络表演(直播)产业市场规模达1800多亿,主播活跃账号约1亿个,网络直播用户7.03亿。而音乐作为重要的情感表达、氛围烘托内容,无论是泛娱乐直播、泛知识直播、泛生活直播还是带货直播等,均对音乐有巨大的需求。音乐作品的各项权利是通过法律设权产生的,与大家通常有认知的财产权有一定差异,即使法律圈儿(非版权方向)的人有时也无法理解。前段时间斗鱼游戏主播PDD在直播时即兴清唱了《向天再借五百年》,收到律师函要求支付十万版权费引发热议,从评论中能看出主播和用户都对此有些不解。事实上直播与音乐版权相关的法律问题远不止于此,随着2020年修订著作权法后对直播场景音乐使用增加了“获酬权”,使得直播和音乐版权的交集更加复杂,有必要就直播场景下各种类型的音乐使用涉及的版权问题及主播、平台相关责任进行厘清。

二、音乐版权要点概述

音乐作品是著作权法中权利相对比较复杂的作品类型之一,其由词和曲组成,属于合作作品。此外,音乐作品需要通过表演者的表演才能呈现给用户欣赏,就会涉及到表演者相关权利;而作为背景音乐播放还涉及到录音制作者,由此导致一首歌曲上涉及权利主体多、涉及邻接权等问题。而直播场景下涉及到音乐作品的著作权根据具体情形不同而有一定的差异,需要具体分析该等使用是否涉及广播权、信网权、表演权、表演者权、录音制品者享有的相关权利等权利。除了前述初始权利人外,实践中音乐作品传播权多由继受权利人行使,不同的权利掌握主体也不同,如词曲涉及音著协、经纪公司等;表演者权由大的音乐唱片公司掌握;录音制作者权由大的音乐唱片公司、音集协等行使,致使权利取得和查明成本也很高。

三、直播与音乐版权相关问题探析

法律人士眼中的直播和业务实践中所说的“直播”并非完全一致,当业务咨询我们要进行一场直播会用到音乐,需要哪些音乐版权时,我们还要N连问:音乐是作为背景音乐使用吗?是唱歌并演奏音乐吗?是封闭场景下直播还是现场有观众并直播?是否会设置回看?等等。

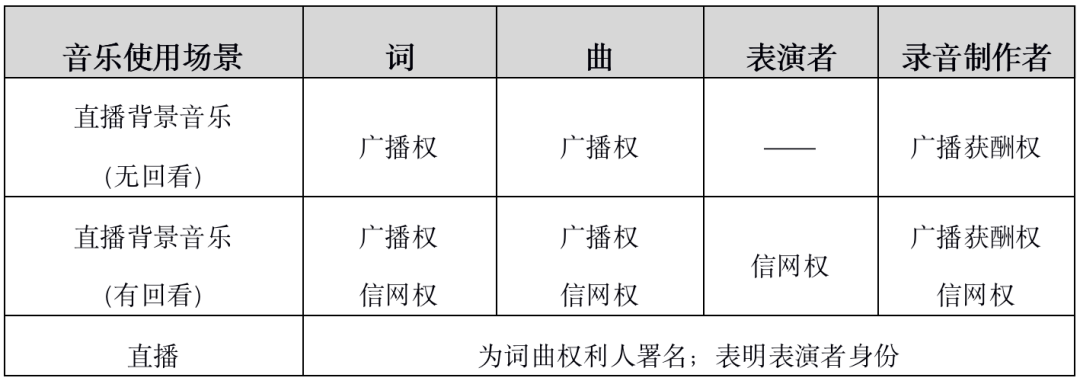

1、直播间中播放背景音乐

在直播带货、运动健身等直播间,经常将音乐作为背景音乐播放,现阶段主要落入广播权的范畴。在2020年修订《著作权法》之前,广播权不包含有线形式的传播,司法实践中多以《著作权法》第十条一款17项兜底的应当由著作权人享有的其他权利规制。音乐作为直播背景音乐,主要涉及词和曲的广播权、信网权(回看)。前述直播场景下不涉及词曲的表演权,因我国《著作权法》表演者权规制的是现场表演和机械表演,没有覆盖网络直播情形。表演者权中也没广播权,其中“许可他人从现场直播和公开传送其现场表演”主要针对现场表演,网络直播中背景乐的形式不满足。

录音制作者这里不涉及专有权授权问题,但使用应付费,这里涉及到一是付费标准如何确定,不同歌曲的价值是有很大差异的;二是如何付费,付费给谁,谁来付费?根据音集协公布的《网络直播使用音乐录音制品版权费标准草案》,提出的方案是泛娱乐直播(不含K歌)100元/直播间/年;泛娱乐直播(含K歌)300元/直播间/年;电商直播间10000元/直播间/年;而收费部分要依赖于直播平台的配合。如果此类直播涉及到直播内容回看的,回看属于信息网络传播权范畴,即使一定时间内可见的回看也是。除上述的权利外,还应跟相关权利主体取得信网权的授权。

关于直播中播放音乐是否涉及表演者权的司法实践,在武汉博乐公司诉广州华多公司案[(2021)粤0192民初3358号]中,原告主张被告平台主播直播中使用其音乐侵害表演者权,法院认为表演者对其表演享有表明表演者身份权、保护表演形象不受歪曲权、现场直播权、复制、发行权、信息网络传播权等六项权利,在网络直播中播放歌曲的行为,并未落入到上述法律规定的各项权利的控制范围内,因而不构成对表演者权的侵犯。

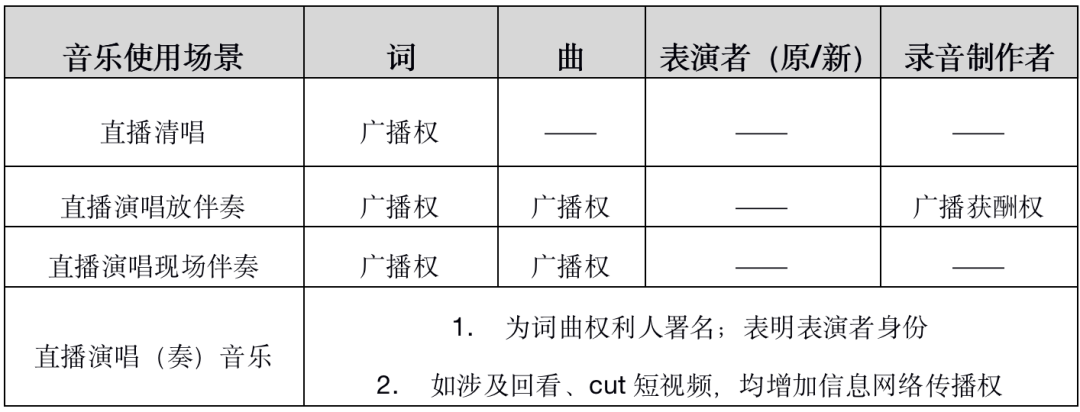

2、直播间演唱(奏)歌曲

秀场、才艺类直播间,主播会通过演唱歌曲展现才艺的行使获得观众认可。此类演唱歌曲也分成主播唱歌清唱、主播唱歌放乐曲伴奏和主播演唱和现场有演奏等情形,具体情形不同涉及到的权利也不同。需要注意的是,这里出现的演唱词、演奏曲,一般大家会认为这对词曲就是表演,但实则根据我国《著作权法》关于表演权的规定,此类在直播场景下演唱词、演奏曲,现场并没有观众的情形下,并未落入到表演权范畴。此处不涉及原唱、演奏的表演权,因为不涉及现场直播权;但将主播的演唱、或现场伴奏直播的,是涉及到表演者权中的现场直播权的,不过因为是主播在自己账号下的主动传播行为,一般不涉及侵权。

北京麒麟童公司诉斗鱼公司[(2020)京73民终2905号]案中,关于主播在直播中演唱是否侵害词曲作者表演权问题,法院认为为协调表演权与其他专有权利的关系,表演权应界定为仅控制面对现场受众的“现场表演”和“机械表演”,而不控制通过网络向不在传播最初发生地的公众传播行为。表演权和信息网络传播权、广播权等属于并列的权利类型,表演权控制的是以“活体表演”或“机械表演”形式进行公开传播的行为,并非只要对作品进行了表演就一定落入表演权的控制范围。

3、有现场观众的音乐晚会类内容直播

因为疫情导致的不便以及直播平台发展等原因,现在很多专业的演唱会、音乐晚会类内容也会以直播的形式进行,现场可能会有一些歌迷或者观众;或,正常的线下演出,但同步在直播平台进行直播,增加曝光度。此种情形下,涉及音乐版权的权项又有变化,且这类直播词、曲一般都是现场表演的,涉及到表演者现场直播权授权。此外,个别演唱或演奏还会涉及歌曲的串烧、改编等,需要具体讨论,改编等一般需要向著作权人拿授权,音著协等主体更多是传播权。

此外,除了具体的权利外,授权使用的范围也很重要。实践中越是有名的音乐对于权利、使用场景和平台等的要求越是细致,比如不允许息屏使用、仅限授权平台内使用、不得将歌曲剥离直播画面内容使用、不得用于专业的晚会(综艺)类节目使用等,因此需要与业务进行全面细致的沟通,以便取得的授权满足各种使用需求。

四、主播及直播类平台的音乐版权义务

(一)主播音乐版权义务

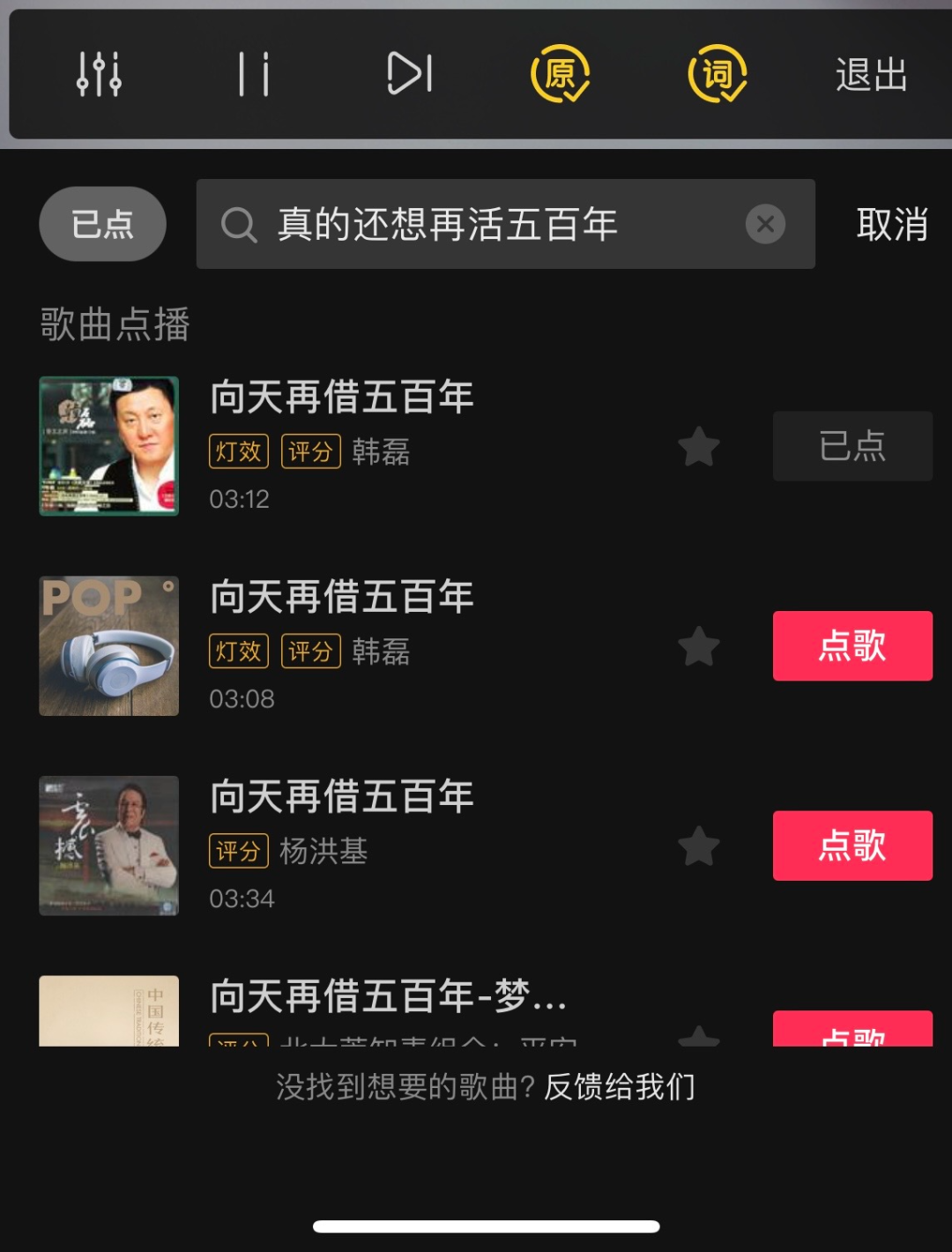

对于主播自行在直播类平台注册并直播的,不考虑特殊情况时法律层面应该由主播自行取得音乐版权,因为平台提供的是技术服务,不知道其存在侵权。根据直播平台的经营模式来说,优质的内容可以拉活促新,还可以获得打赏收入分成。从直播产业生态建设来讲,平台会采买一些音乐版权供主播使用,避免大量的侵权投诉、诉讼及内容的下架。以抖音平台为例,进入直播后有很多可选音乐、还分了本月热歌、具体明星或组合、搜索等,主播可以选择作为背景音乐,也可以设置歌词是否显示、是否开启原唱等。直播间系统中可选的音乐,主播在直播时使用一般是没有版权风险的。如果主播即兴自行演唱其他歌曲、尤其是才艺类主播自己选非系统提供的歌,是构成侵权的,应该取得版权授权。发现侵权后,权利人可能会直接起诉或向主播发函,如前文提到的PDD也可能会直接起诉平台或投诉要求删除相关内容,如斗鱼旗下冯提莫等相关主播直播中未经授权使用音乐,权利人发起了多个起诉平台的案件,毕竟平台主体信息查明等各方面更为便利。

来源:抖音直播间音乐相关页面

(二)直播平台对主播直播使用音乐的版权义务

直播平台中的内容,分为自制、UGC及PGC等,不同的内容产出形式,直播平台对其直播中音乐版权的责任不同。如果是直播平台主办节目,按照我国《著作权法》法规定,应有直播平台负责取得歌曲相关授权;如果是与平台有合作关系的相关主体直播中使用音乐,根据合作形式的不同平台可能构成直接共同侵权或过错的间接侵权;如果单纯的第三方在其账号内直播,尤其是具有专业能力的如音乐学院、电视台等官方账号下直播,平台不存在内容合作、联合宣发等情形下,平台一般不承担内容获权责任,音乐版权问题走平台责任处理即可。实践中针对前述第一、二中类情形直播平台的侵权性质争议较小,诉讼及争议主要集中在第三类中,平台是否侵权,直接侵权还是间接侵权等。

1、平台因无法证明提供存储服务而担责。在音著协诉斗鱼公司、冯提莫案[(2020)京民申924号]中,一二审及再审法院均认为斗鱼公司虽主张其系网络技术服务提供者,但并未对此进行充分举证,可以认定在主播完成直播后,系由斗鱼公司将涉案视频上传并存储于其服务器中供用户观看,故斗鱼公司实施了提供涉案视频的行为。在大石音乐诉花房科技公司案[(2021)京0491民初20100号]中,法院也认为被告辩称其仅提供信息存储服务,但亦未提交证据证明,故本院认定被告与主播之间存在意思联络,且实施了相应行为,构成共同侵权。前述两案中,平台承担责任的原因在于未提供证据证明其对涉案内容提供的是信息存储服务,此时应通过平台用户协议、平台内用户发布内容路径、涉案用户的注册信息等综合证明,积极举证。

2、平台因未妥善履行通知删除义务构成间接侵权担责。在抖音公司诉快手公司案[(2021)京73民终4243号]中,快手公司以抖音公司通知函不合格为由未及时履行删除义务,后诉讼中法院认为抖音公司发函主体合格、函件可以定位侵权内容,快手公司主张的授权人身份证件等不属于构成有效侵权通知的法定要件,未及时删除应承担侵权责任。此处主要涉及平台对通知函内容的审核、下架内容是否及时等。建议按照《信息网络传播权保护条例》对通知的相关规定执行,避免增加不必要的资料或无故拖延。关于下架时间,与投诉内容的时效性有很大关系,一般内容建议在一周下架。当然平台很多情况下的拖延战术是为了满足某种商业需求,对法律规定是有认知的。

3、平台因内容归属原因担责。在音著协诉斗鱼公司案[(2019)京73民终2730号]及北京麒麟童公司诉斗鱼公司[(2021)京73民终598号]案中,法院认为抖音公司与主播会签订《斗鱼直播协议》,约定成果由斗鱼公司所有,且平台提供了录制回看并保存相关内容,判定承担责任。因此类原因被认定侵权的案件不在少数,法院会根据权责一致的原则,认为平台既然对内容享有知识产权,获得相关利益,理应对内容负责。现阶段除非是头部主播独家签约且定制内容,一般合作协议均为授权性质,通用的线上协议更是明确仅非独家授权,用户对内容承担责任。

总体来说,直播内容及其回看侵权的,权利人多会起诉直播平台,且平台会因为各种原因导致最终承担侵权责任。相比于短视频内容侵权平台责任抗辩,直播尤其是有回看的直播,赋予平台的审核、注意义务更强。加之如前文所述,不同场景下音乐版权的权项也较为复杂,主播需求的多样性及海量性,对平台来说权利查明、取得也存在困难,期待权利人、平台和主播等各方能搭建更为通常的版权沟通机制,提高授权效率。